预计出水时间表

22日零时:交通部广州打捞局工程人员下水切割上、下沉箱之间8个连接点。

上午8时:打捞人员入水检查现场,做“南海Ⅰ号”起吊前最后准备。

上午10时:随着总指挥一声令下,“华天龙”开始起吊“南海Ⅰ号”,“南海Ⅰ号”出水。接着“华天龙”旋转吊臂,将沉箱移至半潜驳“重任1601”上,进行安装固定。

24日:“南海Ⅰ号”抵达海上码头。

28日:“南海Ⅰ号”进入水晶宫。

预计出水时间表

22日零时:交通部广州打捞局工程人员下水切割上、下沉箱之间8个连接点。

上午8时:打捞人员入水检查现场,做“南海Ⅰ号”起吊前最后准备。

上午10时:随着总指挥一声令下,“华天龙”开始起吊“南海Ⅰ号”,“南海Ⅰ号”出水。接着“华天龙”旋转吊臂,将沉箱移至半潜驳“重任1601”上,进行安装固定。

24日:“南海Ⅰ号”抵达海上码头。

28日:“南海Ⅰ号”进入水晶宫。

1987年8月,广州救捞局在广东上下川岛外海域意外地发现了一艘已经沉睡了800年,却至今仍未腐烂的古代沉船,船身内装载着大量文物。考古学家称它为"南海I号"。

2007年12月22日上午11:30左右,在半潜驳船排出近6000吨海水后,“南海一号” 沉箱被半潜驳船上一个面积约540平米的巨大托盘托起,完全浮出水面。在对沉箱进行进一步加固后,起吊的32根钢缆将在22日下午开始拆卸,随后,半潜驳船在拖轮的带动下将“南海一号”沉箱运往“水晶宫”。

交通部副部长 徐祖远:南海一号整体打捞方案是世界上首创,我们在打捞过程中运用了许多自主创新的新技术、新科技,沉箱成功出水,标志着整体打捞方案安全、可行。

CCTV.com消息:半潜驳底部前面部分已经露出水面,海水不断的拍打着沉箱,目前能看到沉箱紧紧的贴着半潜驳,华天龙的16根钢梁还吊着沉箱。沉箱底梁数字能清晰可见,沉箱出水已经成功。

16时30分:广州日报滚动新闻部最新报道,记者在水晶宫博物馆现场看到,工人正在清洗水晶宫中间的内壁以及正在拆卸内部的钢架。在水晶宫码头,聚集很多希望看到“南海一号”上海的人群,同时也有很多媒体一直守候“南海一号”的到达和上岸。

16时24分:广日报滚动新闻部记者 陈向军 实习生 谢亮辉报道 现在,南海一号即将登陆的地点被拉起了警戒线,围观的群众被阻隔在警戒线外,而距离岸边几百米的水上,有一艘小型的船只和一个浮动船坞已经待命。除了围观的群众,不少媒体在岸边等待,来自香港明珠电视台的两架摄像机专注地守侯着,引来不少群众观望。水晶宫内,南海一号即将停放的地点,已经刷满了海蓝色防腐漆,忙碌的工人周围放满了油漆桶。

16时17分:广州日报滚动新闻部记者 陈向军 实习生 谢亮辉报道 根据有关人士介绍,南海一号的打捞地点,距离上岸码头约有2个小时的船程,如果把打捞出水的古船运输到岸上了,估计速度会非常缓慢。因此,现在还不能预期古船上岸的具体时间。

16时14分:广日报滚动新闻部记者 陈向军 实习生 谢亮辉报道 水晶宫所在的海滩,原本是一片僻静荒芜的地方,现在,因为南海一号的出水,这里开始变的熙熙攘攘,不少人专程从海陵岛外赶到这里,好象过节一样。可以预测,不久的将来,博物馆所在地的附近海滩,将成为新的旅游热点。

16时10分:广日报滚动新闻部记者 陈向军 实习生 谢亮辉报道 据博物馆建设人员介绍:现在准备迎接南海一号的广东海上丝绸之路博物馆“水晶宫”还在紧张施工中,从“水晶宫”通往海边,修建了一条长约一公里的水泥路,届时南海一号将从这里上岸,安置在博物馆内。安置在博物馆内的南海一号将被安置在最中央,建筑空间将灌注海水,参观的人可以站在透明的屋顶上观看南海一号的风采.

14时21分:现在媒体记者全部离开华天龙打捞船。

12时45分:广州日报记者王广永直击报道:工作人员正在检查沉箱与半潜驳加固好的部分。

12时06分:广州日报记者王广永直击报道:现在沉箱下面有很多的木块,估计这些木材的作用主要是缓冲以及加大防摩擦,目前沉箱装置与半潜驳夹板已经靠得非常近,基本上是纹丝不动。

下一步工作就是加固的工作,据了解主要的加固工作是进行甲板和沉箱的焊接,使甲板和沉箱连为一体,预计这一工作也将在不长的时间完成,加固工作完成后半潜驳将载着沉箱驶向水晶宫码头,预计驶向水晶宫码头所需的时间为12个小时。

11时45分:上沉井已经出水面,目前正在进行的排水,沉箱上的钢梁目前进行拆卸以及加固工作

11时35分:广州日报记者王广永直击报道:现场天气:雾气比较大,能见度也较差,风比昨天较大。文物局部长单和交通部副部长在现场,并对这次打捞出水表示满意。

11时30分:沉箱底梁数字能清晰可见,沉箱出水已经成功.国家文物局以及国家相关部门的领导正准备宣布“南海一号”的出水成功.

11时20分:广州日报记者王广永直击报道:半潜驳底部前面部分已经露出水面,海水不断的拍打着沉箱,目前能看到沉箱紧紧的贴着半潜驳,华天龙的16根钢梁还吊着沉箱.

11时15分:广州日报记者王广永直击报道:沉箱上面的淤泥有点干,但现场相关专家表示这对沉船以及文物没有影响。因为沉船仍处于饱和状态,现场沉船的状态与在海中基本上一致。

11时08分:广州日报记者王广永直击报道:沉箱基本上出水,沉箱底部能看到,露出水面大概7米,沉箱周围围着海藻和贝壳,预计距离完全出水还有几公分的距离。

11:00 将沉箱拖近全潜驳

“南海1号”沉箱吊出水面后,工程人员立刻对出水的1米多沉箱顶部进行检查。“整个沉箱吊得异常平衡!甚至比半年前投放空沉箱时还更平稳。”为了把“南海1号”沉箱投放到500米开外的全潜驳船——重任1601号。11点开始,“华天龙”号微微垂下巨臂,将“南海1号”再次投回海下2米。然后,“华天龙”吊着“南海1号”缓缓向西南方向行进。

“把沉箱投回水中,是为了航行过程中,不让巨浪侵扰沉箱内的古船。”吴建成说。

只见海上巨无霸“华天龙”号船尾的两大巨锚不断收紧,“华天龙”号朝“重任1601号”慢慢驶近。“1分钟行进4~5米,以这样缓慢的速度确保沉箱在行进过程中不被海浪打翻。”

10:50 巨型沉箱首次出水

10点钟,“华天龙”巨臂稳稳吊着“南海1号”停在海面下8米的位置,为接下来探出水面作最后准备。现场督战的交通部广州打捞局朱论发副书记介绍,“华天龙”在水中吊起“南海1号”的总重大约3300吨,“与我们之前的预测几乎完全相符,所以起吊得非常顺利!”尽管有将近5级风浪,但“华天龙”号起吊“南海1号”的整个过程一直较为平稳,没有发生任何的震荡或歪斜。

10点50分,随着一股股昏黄的泥沙从碧绿的海水中翻滚而上,“南海1号”的巨型沉井终于探出海面。因为出水时的惯性,四周海水哗哗地扑向巨型沉箱的内部,掀起一阵又一阵的白色泡沫。四周的海水不断冲击、拍打着这个刚刚出水的庞然大物,但它却丝毫没有摇晃。

5分钟后,“南海1号”沉箱露出海面大约1米。近看整个沉箱敞开的顶部,却没有发现古船的一毫一发:5月份还是橘红色的沉箱已被海水浸泡成棕色,上面附着了密密麻麻一层海底生物。沉箱之内全是一块块青黑色的淤

泥、凝结物,还有点点白色的贝壳闪现其中,隐约还能看到一两片瓷器碎片,但古船的身影却丝毫未露。

10时45分:广州日报记者王广永直击报道:前沉箱离完全出水还有2.5米左右,打捞沉箱上的字样已经可以清楚见到。

半潜驳艇呈现出头高尾低,据说专家话介绍这是正常现象。目前打捞速度按工程预计进行,属于安全范围,估计11点完全出水。

10时33分:专家解读:1601正往外不断排水,到目前为止南海一号现场起浮工作一切正常

10时26分:广州日报记者王广永报道 装着南海一号古沉船的沉香离完全离开水面还有3米左右。记者已经可以看到包裹左古沉船周围的泥沙。泥沙上还有一些贝壳以及瓷片。

10时20分:广州日报记者王广永报道 南海一号已经开始整体起浮。

9:10 从30米深海底起吊

“华天龙”号25层楼高的巨臂微微上扬,一般人难以觉察起吊已开始工作。打捞现场总指挥吴建成称,“华天龙”号正式将“南海1号”吊离30米深的海底淤泥。“华天龙”号25层楼高的巨臂,吊引着100多米的钢缆,缓缓上移。

“华天龙”号的工程总监张潮水介绍,“华天龙”的巨臂按照5%的起吊速度(相当于每分钟不到1米),缓缓将“南海1号”吊起——肉眼很难察觉。从30米深的海底吊起,直到巨型沉箱露出水面,花费了将近两个小时。

南海一号是一艘南宋时期的木质古沉船,1987年在广东阳江海域发现,整艘商船约30米长、10米宽,是目前发现的最大的宋代船只。令人惊奇的是,这艘沉没海底近千年的古船船体保存相当完好,船体的木质仍坚硬如新,敲起来铛铛作响。这艘沉船的出现对我国古代造船工艺、航海技术研究以及木质文物长久保存的科学规律研究,提供了最典型标本。

【南海一号与古高凉(今阳江)】

历史建制

秦始皇统一全国后,推行郡县制度。公元前214年派军队攻打珠江流域的越族,秦统一了岭南越族地方后,设置了桂林郡、南海郡、象郡,两阳初属其中的南海郡,开始由奴隶社会向封建社会过渡。

汉武帝派兵打败了匈奴后,于公元前111年(武帝元鼎六年)新设了合浦郡高凉县,政治中心在今阳东县大八镇古城(另一说在麻汕上塘村)。高凉县包括今阳江市、恩平市西部、茂名、高州、电白、化州、吴川和罗定的部分地方。高凉县是粤西地区最古的县。

东汉末,两阳属东吴统治范围。公元220年(东汉建安二十五年)孙权将高凉县从汉时的合浦郡分出,设为高凉郡,转由广州管辖,下统三个县:安宁县(今阳江市区及其东部)、高凉县(今阳东县北部地方)、西平县(今阳东县白沙镇、江城区埠场乡、平岗镇、阳西县程村镇邻近部分地区)。两阳由县升郡。

南北朝时,两阳的地位显得更为重要了。公元527年(梁大通元年)高凉郡从广州分出,连同杜陵郡、宁康郡、阳春郡等合设为高州。高州州治中心在今江城(从公元527年至649年),管辖今阳江市及茂名市的大部分地方(包括良德)。阳江由郡升格为州,下管郡,郡管县,历时122年,是祖国南疆的交通要冲、军事重镇。

公元606年(隋炀帝大业二年)隋政权把安宁县、高凉县分出部分地方合成一个新县–阳江县。在阳春郡中设阳春县。阳江县、阳春县从此得名。

公元649年(唐太宗贞观二十三年)阳江县、西平县、阳春县、杜陵县等从高州分出,建为恩州,属广州都督府管辖。恩州州治在阳江,从贞观年间唐太宗时建恩州起至洪武元年(1368年)朱元璋撤除恩州,阳江、阳春各自为县止,两阳被称呼为恩州达719年。此后。江、春两县归肇庆府管辖。

“南海一号”出事位置

“南海一号”失事的海域位于阳江市阳东县东平镇大澳村附近。明清时代,大澳村的大澳古港因地理位置便利、自然条件优越,成为广东沿海的大港之一,是从广州开始的中国古代“海上丝绸之路”必经的重要港口,海上商船频繁出入大澳,商贸极为发达。

南海一号是一艘南宋时期的木质古沉船,它是目前世界发现的海下沉船中,船体最大,年代最早,保存最完整的远洋贸易商船。它在海底躺了800年,对它的打捞也持续了20年。中国水下考古伴随它,从开始步入成熟。这艘沉船的出现对我国古代造船工艺、航海技术研究以及木质文物长久保存的科学规律研究,提供了最典型标本。

在广东省阳江市海陵岛的十里银滩上,一个巨大的建筑正在兴建之中,机器的轰鸣声,钢管碰撞的敲击声混杂在一起,透露出这里的繁忙。 数月之后,这栋建筑将迎来它的主人——一艘在海底沉睡了800年的古船。但此时,这艘古船还仍在20多米深的海水之下。由此向北30多海里,两艘万吨级的打捞船正忙碌不停地作业,一个特制的沉箱已经被下放到水底,用于将沉船整体打捞出水。沉船掩埋在海底1米深的淤泥中,是一个长30米,宽10多米,高3—4米,连带海底凝结物重达3000吨的庞然大物。

它20年前就被发现,但直到最近几年,人们才想清楚如何处置它——将它整体平移到海岸边那座正在兴建的博物馆中,然后放入一个巨型的玻璃缸当中,一边发掘一边展览。 这个计划如此宏大,以至于世界水下考古之父乔治?巴斯看到这个方案时连声说,不可想象,这只能是在中国才发生的事情。的确是这样,到目前,世界范围内还没有其他人做过类似的实践。 这也是中国水下考古的最新进展,从1987年到现在,20年间,这艘被命名为“南海一号”的沉船已经成为中国水下考古里程碑式的标志,它的发现和打捞过程充满各式各样的奇迹和波折,亦如中国水下考古本身的进程一样:从没有一个水下考古人员,没有一套水下考古装备开始,到目前已经着手操作世界上最具难度的水下考古实践。

整体打捞行动将在2007年开始,目前“南海一号沉船水下考古队”对宋代商船已进行了小规模试掘,并打捞出金、银、铜、铁、瓷类文物4000余件,多数都是十分罕见甚至绝无仅有的文物珍品。这些文物以瓷器为主,包括福建德化窑、磁灶窑、景德镇窑系及龙泉窑系的高质量精品,绝大多数文物完好无损。根据探测情况估计,整船文物超过8万件。考古界人士表示,与这些瓷器年代、工艺相当的一个瓷碗,此前在美国就卖出了数十万美元的天价,而这里却是整船、成批地出现。

“南海一号”是国内发现的第一个沉船遗址,它意味了一个开始。考古学家认为,“南海一号”的发现和打捞,其意义不仅在于找到了一船数以万计的稀世珍宝本身,它还蕴藏着超乎想象的信息和非同寻常的学术价值。因“南海一号”不仅正处在“海上丝绸之路”的航道上,而且它的“藏品”的数量和种类都异常丰富和可贵,给此段历史的研究提供了最可信的模本。对这些水下文物资源进行勘探和发掘,可以复原和填补与古代中国“海上丝路”密切相关的一段历史空白,也很可能带来“海上丝绸之路学”的兴起。

该船整体打捞后将放置在广东海上丝绸之路博物馆(即水晶宫)。

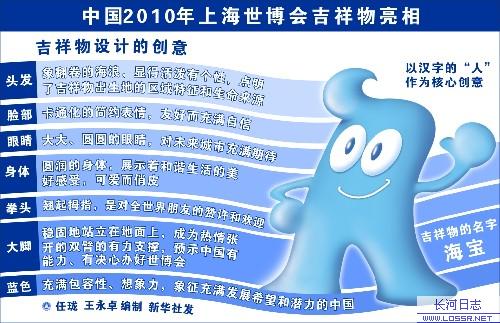

12月18日,中国2010年上海世博会吉祥物“海宝”在上海揭晓。“海宝”意为“四海之宝”。 新华社发

上海世博会吉祥物图片

上海世博会吉祥物

前几天,不知道怎么回事网上银行一直登陆不了,提示都是密码错误,被吓了一跳,还以为被人家盗了呢。每天才试三次,我用了两天时间试了六次,还是密码错误。真郁闷,还好里面的钱都是在的。为了安全起见。今天就去银行办理了个建行的动态口令卡,不过这个卡才能用30次呢,真正交易使用的也就才28次,2块钱/28次,不过一年应该两三帐卡够了,好像比USBKEY便宜点。不过Usbkey 要比动态口令卡安全点。。。

在IE7的“工具”“Internet选项”“高级”中,去掉“检查发行商的证书是否吊销”这一选项,

如果不行就将 浏览器属性里的隐私选项卡调到“低”,可能就可以了,自己试试吧。

A卷

快速阅读 AB一样

1-7 3241423

8. the change in the visa process

9. take their knowledge and skills back home.

10.strengthen the nation

听力A:11-15:34214 16-20:24313

21-25:21314 26-30:12342

31-35:14312

36-46 听写填空:alarming, increased, sheer, disturbing, comparison, proportion, work force,reverse

听写填空长句:the percentage of people living in cities is much higher than the percentage working in industry. There's not enough money to build adequate houses for the people that live there, let alone the new arrivals. So, the figures for the growth of

47一56 KMAJD LFHOC

57–66 43412 42342

67-86:12413 24231 31412 14241

87: due to sequencce of invention

88.I feel easier but more trid than before

89:Nomatter what sacrificing I will make

90: It is more convenient and needs less effort

91: It is weighted by the quality it borrowed

听力B:11-15:42113,16-20:41232,21-25:41234,26-30:43212,31-35:3144336alarming, 37increased, 38sheer, 39disturbing, 40comparison, 41 proportion, 42work force,43reverse44the percentage of people living in cities is much higher than the percentage working in industry. 45There's not enough money to build adequate houses for the people that live there, let alone the new arrivals. 46So, the figures for the growth of towns and cities represent the proportional growth of unemployment and

47–56 ECOF LIJGAKA 47一56 KMAJD LFHOCB卷57–61 14223 67–70 3223 71–75 21142 76–80 42231 81–86 434333

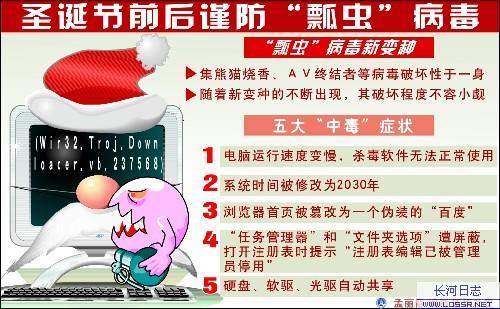

12月21日 图表:圣诞节前后谨防“瓢虫”病毒行为极度恶劣的“瓢虫”病毒新变种(Win32.Troj.Downloader.vb.237568)将在圣诞节前后大面积发作,感染电脑内将爬满“瓢虫”,广大用户需高度警惕。

金山反病毒专家戴光剑表示,“瓢虫”病毒集熊猫烧香、AV终结者等年内重大病毒破坏性于一身,虽然目前病毒本身还有些缺陷,但随着新变种的不断出现,其破坏程度不容小觑。

据了解,“瓢虫”病毒与熊猫烧香类似,感染性极强,用户电脑一旦感染该病毒,除系统盘,被感染后的exe文件图标将变成绿色的“小瓢虫”;同时,用户电脑内的浏览器、任务管理器、文件夹选项、系统时间等项目都将遭受破坏。

专家指出,这是一个感染性极强的病毒,病毒运行后,用户电脑将表现出五大“中毒”症状:

1、电脑运行速度立刻变慢,杀毒软件无法正常使用。

2、系统时间被修改为2030年,使依赖系统时间的软件全部失效。

3、浏览器首页被篡改。当用户打开浏览器,会发现首页被修改为一个伪装的“百度”,由于该网址同样具有正常的搜索功能,所以极具迷惑性。

4、“任务管理器”和“文件夹选项”遭屏蔽。而当用户试图打开注册表时,会弹出一个对话框,提示“注册表编辑已被管理员停用”;System32文件夹也不见了,病毒已经把自己隐藏得非常深。

5、硬盘、软驱、光驱自动共享。用户打开“我的电脑”时,可发现机器的硬盘以及软驱、光驱全部已经自动设置成共享状态,并且这种共享还被病毒锁死,无法改回正确的设置。这样,只要有谁愿意,都可以一览无余地浏览用户电脑中的资料。

阴阳五行说,是我国先民在接触各种事物与现象的实践中,通过观察与思考而建立的一种影响很大的哲学思想观念。它是一种自发的朴素的唯物论,并具有辩证法初步思想因素。“一阴一阳谓之道”是阴阳学说的精髓。阴阳五行,是我国人民所独创的一种学说,广泛渗透于中国古代科技文化的各个领域。中国风水学的各个方面均遵循这一原则。阴阳与五行是两个基本概念。

阴 阳 学 说

阴阳概念起源于夏朝,其依据是成书于夏朝的《连山》一书。《连山》书中已出现阴爻“−−”和阳爻“—―”。《山海经》称:“伏羲得河图,夏人因之,说《连山》;黄帝得河图,商人因之,曰《归藏》,烈山氏得河图,周人因之,曰《周易》。”

阳阳学说将宇宙世间万物分为阴与阳两大类,认为一切事物的形成发展与变化,全在于阴阳两气的运动与转换。阴阳概念,最早时,来自阳光的向背,物体向阳的一面叫阳,背阴的一面叫阴。继而不断引申,进一步广泛解释自然界与社会界所有现象。阴阳概念成为阴阳学说是周朝以后,特别是《易经》对阴阳进行了全面概括,成为系统、完整的阴阳学说。

1)阴阳属性 世间任何事物均可以分为相反的两个方面,即阴与阳。阴阳现象无所不在。阴阳的划分规律是:凡类似明亮的、上面的、外面的、热的、动的、快的、雄性的、刚强的以及单数的属阳;凡类似:黑暗的、下面的、里面的、寒的、静的、慢的,雌性的、柔弱的以及双数的都属阴。

2)阴阳规律 阴阳互根,即是指事物或现象中对立着的两个方面,具有互相依存,互相为用的特点,处在一个统一体内。阴与阳的每一个侧面都以另一个侧面作为自己存在的前提,即没有阴,阳不能存在;没有阳,阴也不存在。《素问阴阳应象大论》曰:“阴在内,阳守之,阳在外,阴之使也。”阴阳对立,即是指自然的万物万象,其内部同时存在着相反的两种属性,即存在着对立的阴阳两个方面。诸如:电有正负极,磁场有阴阳极(南北极),原子由“正”电子核和“负”电子构成,建筑物有阴面,阳面,山南为阳,水南为阴等等。阴阳转化,即是指事物或现象的阴、阳两种属性,处于动态平衡之中,此消彼长,彼进彼退,且在一定条件下向其对立面转化。《易经•系辞》曰:“日往月则来,月往日则来,日月相推而明生焉。寒往则暑来,暑住则寒来,寒暑相推而成岁月焉。”俗称“风水轮流转”即是阴阳转化运动中的结果。

中国人对阴阳依存、对立、转化的论述,具有了现代唯物辨证法的世界观与认识论。阴阳始终处在动态平衡中,如果这种变化出现反常,即是阴阳消长的异常反应。《易经•系辞》曰“阴阳合德,而刚柔有体。”中国风水学是人类在居住地址、规划、建筑活动中,寻求阴阳平衡的具体科学技术。

五 行 学 说

五行学说的产生,学术界至今处于争议之中。

史学界认为:“五行学说的创始人是孟子。孟子是五行学说的创始者,孟子说五百年必有王者兴,由尧舜至于汤五百有馀岁……由文王至孔子五百馀岁……等近乎五行推运的说法。比孟子稍后的邹衍,扩大五行学说,成为阴阳五行家。”哲学界认为:“五行的明文见于《尚书•洪范》(相传为西周初年文字,据考证可能是战国时代所作)。五行,一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土;水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼墙。”易学界认为:“五形学说是与阴阳学说同步产生的。”

1)五行属性 汉董仲舒在《尚书•洪畴》中将五行抽象为五种物质属性,不仅仅是五种物质。五行学说归纳客观世界是由金、木、水、火、土五种最基本“元”构成的,自然界各种事物和现象(包括人在内)的发展和变化都是这五种“元”不断运动和相互作用的结果。金、木、水、火、土之间的相互对立、依存和转化是宇宙间万事万物生生灭灭的规律和原因。这个观念是朴素而双唯物的,与近代科学“元素周期表”和“物质不灭”规律极为相似,有异曲同工之妙。

五行特性:木—具有生发、发达的特性;

火—具有炎热、向上的特性;

土—具有长养、化育的特性;

金—具有清净、收杀的特性;

水—具有寒冷、白下的特性。

五 行 归 类

五行 水 木 火 土 金

五脏 肾 肝 心 胃脾 肺

五窍 耳 目 舌 口 鼻

五体 骨 筋 脉 肌 皮

五志 恐 怒 喜 思 忧

五音 羽 角 徵 宫 商

五色 黑 青 赤 黄 白

五味 咸 酸 苦 甘 辛

五气 塞 风 暑 湿 燥

季节 冬 春 夏 长夏 秋

方位 北 东 南 中 西

2)五行的规律 五行学说认为:五行之间具有相生相克的规律。

相生:含有互相滋生、促进、助长的意思。相生的关系中,具有它生、生它,即顺生、逆生两方面的关系。逆生,又叫亢乘,即五行亢乘。

相克:含有互相制约、克制、抑制的意思。同样,相克的关系中,也具有克它、它克,即顺克、逆克两个方面的关系。逆克,又叫反悔,即五行反悔。依其排列,规律为“顺次相生,隔一相克”。古称“比相生,间相胜。”顺时针为顺生、顺克;逆时针为逆生、逆克。即:水木火土金五者,相近的依次生成,水生木,木生火……依此类推;五者又间隔一个相克,如水克火,木克土,直至金克木……周而复始。这种生克关系固定的,“逆之则乱,顺之则治。”

为什么五行会“顺次相生”呢?古人认为:水能滋润树木;木能燃烧产生为火;火能使燃烧后的东西变成灰土;土里面能找到金属、矿物;寒冷的金属表面润泽,能产生露水,而且五形中唯有金属遇热溶化后变成液体状态——这样形成一个促进性的循环。

为什么五行会“隔一相克”呢?古人认为:水能够灭火;火能够熔化金属;金属制品能够砍伐树木;树木的根能够穿透土壤;土能够吸收水使之消失——这样开成一个抑制性循环。

五行相生相克,构成一个循环链,周而复始。现代科学发现的元素周期规律证实了中国古代五行周期变化的合理性。五行与阴阳结合产生了“阴阳五行学说”。阴阳五行学说是中国风水学,乃至中国古代自然科学和社会科学;诸如:中医、天文、地理、军事、政治、经济等学科的总原则。有了阴阳五行的平衡与协调,才能推动和维持一切正常生长、发展、变化与消亡。

八卦是我国古代的一套有象征意义的符号。用“—”代表阳,“— —”代表阴,用三个这样的符号组成八种形式,叫做八卦。每一卦形代表一定的事物。图中的符号按照顺时针下来依次是:坤(代表地),震(代表雷),离(代表水),兑(代表沼泽),乾(代表天),巽(代表风),坎(代表水),艮(代表山)。八卦互相搭配又得六十四卦,用来象征各种自然现象和人事现象。列为上面是坤卦,下面是水卦就叫“地上有水,是师卦”,而如果是上面是水卦,下面是坤卦,也叫“地上有水”但却叫比卦。在《易经》里有详细的论述,我就不多作叙述了(其实我也弄不太明白,呵呵)。八卦相传是伏羲所造,后来用来占卜!

五行八卦分为阴阳五行和八卦理论。

阴阳学说含有朴素的辨证法思想,认为万事万物都有相反成的矛盾的两方面,分别可以归纳为阴和阳。比如:山之南为阳,山之北为阴;水之北为阳,水之南为阴;叶之正面为阳,叶之背面为阴;男为阳,女为阴;太阳为阳,而月亮又称作太阴。阴和阳是互相转化、生生不息的,表现这个规律的形象图形就是太极图。太极图中,当阳最盛的时候,阴已悄悄出现;当最阴的时候,阳已悄悄出现。盛极而衰,否极泰来,这个哲理还是很深刻的。

五行学说是古人从生活实践中总结出来的。他们认为世界万物都是由金、木、水、火、土五种元素构成的,在不同的事物上有不同的表现。比如五色:青、赤、黄、白、黑;五声:角、徽、宫、商、羽;五味:酸、苦、甜、辛、咸;五脏:肝、心、脾、肺、肾;五情:喜、乐、欲、怒、哀;五常:仁、礼、信、义、智等等,每种事情的五项内容都分别显示出木、火、土、金、水的五行顺序。五行有生成、相生、相克的顺序。生成的木、火、土、金、水;相生的顺序是:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木;相克的顺序是:水克火、火克金、金克木、木克土、土克水。——这就是所谓的万物相生相克。阴阳和五行学说相结合,成为古人解释各种自然和人生现象的一种理论。占卜和命相学是预测未来的一种活动。古代生产力低下,对个人命运就更难把握,也就更想知道。命相学就利用了阴阳五行学说,来说明一个人的命运。所谓生辰八字,就是用天干、地支表示出生的年、月、日、时。先秦时期,人们只用天干地支来记日,但是后来,年月日时都可以用天干地支来记了。天干有十个:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。地支有十二个:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酋、戊、亥。二者顺序配合可以产生六十个单位,叫六十甲子。那出生的年、月、日、时分别用天干、地支配合来表示,正好有八个字,因此叫生辰八字,相者又叫它是人的四柱。生辰八字里也有五行。在十天干中,甲、乙属木,丙、丁属火,戊、己属土,庚、辛属金,壬、癸属水。十二地支中,寅、卯属木,巳、午属火,申、酋属金,亥、子属水,辰、戊、丑、未属土。这样以来,根据生辰八字,就可以推算出你命里缺什么。古人认为必须五行俱全,命运才会兴旺。这就是所谓的占卜。

八卦之学说为古有太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦之说‘太极’是阴阳未分,天地浑沌时期。‘两仪’就是天和地,如‘八卦’土中的阴阳鱼,白色的为阳,黑色的为阴,古人将阴阳鱼比作太阳、月亮、地球,太阳为阳,月亮为阴,地球为阴,阴阳相互环抱,表示阴阳交合,古人以四象来象征四方,象征一年的春、夏、秋、冬四季,四象生八卦,实际上是阴阳相重,阴阳相合而成。八卦分为“天体运行八卦图”和“人体运行八卦图”。人体是一个具有复杂结构和复杂功能的系统,至今依然无法确定人体的内涵和界面。‘人体八卦’其意就是反映人体的八卦体象和八卦在人体诊断中的应用,这里最为重要的是天人合一的人天观问题。人体不但普遍存在着太极阴阳全息,而且普遍存在着‘八卦’全息。人体是一个把‘八卦’,各部又都充满着小‘八卦’全息,,无论眼、脐、耳、手、足、腹、舌、脉等都存在着‘八卦’全息,并且都可以‘八卦’定方位。通过‘八卦’体现了人体的相关性和整体性。人体又是一个大太极,而各部位又都存在着小太极,大脑及五脏都存在着太极两仪,人体是一个大阴阳合物体,而其它各部又都是小阴阳合抱体。“人体运行八卦图”反映了人与天地宇宙所形成的一个统一整体。人离不开宇宙所赋予的自然环境,而宇宙间的运动变化又折射在人体身上,宇宙与人体在各自运动过程中具有相互感应的效应,通过八卦反映了天人一理,医易相通的原理。全图工二十层内容,将天体运行的规律与人体七经八脉,经络穴位及饮食健康的运行变化联系起来,形成天人合一的体系。此图显示了十二经络的兴奋时间及自然物象,对指导养身,疾病治疗,康复锻炼,对时间医学,易医学,顶测医学的研究具有实用价值。

八卦发现过程在中国的远古时期有记载,是伏羲氏在白龟甲壳上发现了卦爻。这一点不奇怪,在龟盖或其它甲壳动物有各种花纹图案。某种生物都与星体有牵连的,天宇的效应都蕴藏在定向的图线中,在浩瀚空间中所形成的宇宙图像均是非物质的能量射线所形成的,它将信息反应在一定的物质上和生物上。现在地球某处发现的异文异字不一定是本星体的古人所为,是空间形线所为,所以白龟上的八卦就是宇宙空间形线图所为而被伏羲发现,并进行研究,形成中国的易学。中国的某些易学研究者通过对八卦的研究后,知道易是蜴,蜴是富有变化的生物,所以将蜴引向易,即八卦的变化,以此来影射世界万事万物皆是变化的。宇宙空间和时间在不停地动变,八卦就是宇宙动变的缩影。宇宙虽然是无规则地动变,但所形成的万事万物是有规律动变。这种解释让人费解,但确实是这样。从整个宇宙动变走向看是无规则而顺其自然的,但空间和时间的动变是有规律的。比方地球围绕着太阳好转,形成四季,即春夏秋冬,冬尽春生,春尽夏出,夏尽秋现。这样给生物带来生息规律,春种秋收不断地循环。同时地球自转也形成了昼夜规律。动变规律往往有规则、有程序、有储存、有显示地隐藏在形线之中,八卦就是特殊的形线之一。一阴一阳爻所组成的少阴、少阳、老阴、老阳,这些形线隐没着万事万物的动变规律,其线段隐藏着信息动变。地球上的计算机就是利用八卦来储存各种信息的,所以有人说八卦是宇宙光盘,是十分确切的。八卦是宇宙的,不是一人或几人所有,也不是那个星体的。中国古代的文王姬昌演用了八卦,发现了爻变,但爻变的规律是不易被掌握的,所以有的人站卜就不准。隐藏事物不能在静中求,要动中求静,观其动向才能掌握规律。所以在日常的事物中要观察人的动静,这是静象也是动象。八卦的运算过程一定要多注意动,看它的爻变,观察爻变的动静。中国的易学家从古至今像流水一样地承传,都是以物象来说明人事的动变

,但这还远远不够,必须具备有索取空间非物象信息的本能,达到天人合一,这样才能正确地运用八卦。

八卦是人在万事万物中求生存的所运用的,如果没有人,也就没有灾难、没有痛苦、没有战乱……。宇宙的动变一涉及到人,生物的生存过程就有了实际意义。所以人在宇宙中是唱主角的,就有了阴阳,也就有了八卦。阴阳是对宇宙的分类,阳者为物质能量,阴者为非物质能量。如果以人的标准来讲,人见到的物质为阳,人看不见得非物质为阴。现在地球人类提出的阴性物质是不对的,应当是阴性非物质。八卦来源于宇宙,必然带有阴阳双重性,所以研究八卦研究阴阳两种规律,用阴阳之法来把握事物的发展情节和方向。人的大脑和八卦结合可以网络各种信息,如果易者没有把爻线信息与思维意思相结合,那就得不到爻动信息,自然所测的卦就不准。在易者经常接触和运作爻线时,可以得到爻线的能量,比修练取得的能还快。有许多的易者没有发现这一现象,运作准确了以为是自己的本领,其实是爻线作用到你的思维意识中。文王姬昌为什么说是演八卦呢?演是演变,变是动象。文王用数学的自然数平方形式演算八卦12、22、32、42、52、62、72、82,是以82数改八卦为六十四卦的。应该以2为基数,2是阴爻和阳爻21、22、23、24、25、26、27…..2n。当卦为64卦时,爻的组合数便为6;当卦为256卦时,爻的组合数为8。8的自然形线数要比6的形线数多两条,自然8爻挂要比6爻卦所获形线能和能息波要多要强。如果组成卦的爻数越多表示卦含的信息就越多,事物动变越详尽,同时形线能息就越强,卦的准确性就越高。当爻为12时,就有4096卦,这时卦可一目了然。由此看来,八卦的动变是以2 为底数,自然数为指数的21、22、23、24、25、26、27…..2n,又以自然数为底数2为指数的12、22、32、42、52、62、72、82……。两个动变数列中产生宇宙动变空间情况。

易来源于宇宙空间,应当看成宇宙性、生命性、物质性、非物质性、息能性、数性、理化性、超物性的综合科学。如果你不从这几方面去研究,你将走向偏轨。哲学必须带有宇宙观的,周易宇宙生命科学,它的研究对象是宇宙生命动变。

从22—32是卦爻的一个动变,在两爻组成时是4卦。当变为3爻时为8卦,但人类的应变是满足不了宇宙的动变的。文王抛掉了24、25的卦爻成为6爻组成的64卦。他将64卦起了不同的名字,名字的含义就是卦意。如果文王在演变时抛掉了27、28进入到29时,卦数为512卦,这时的卦所显示的动变更加接近事物,也就是说卦爻越多卦就越准。在有一个高智能生命的星体上也由八卦,但是立体八卦,它是在一个立体的空间中所演变成64卦,基本与文王卦相似。立体八卦是以面角棱组成的,它的数字应当是以自然数为基数,其指数是3 ,即是43组成的64卦,这便是立体64卦。这64卦才是真正的立体64卦。立体64卦的动变更为复杂,那个星体的立体卦是8卦的一种形式的演变,真正的立体卦的一个卦就是一个立体形式。这是很难演算的,卦辞

长期以来,有关八卦的起源众说纷纭,至今尚无定论,这不能不说是一种遗憾,如此重大的发明

创造对于我们来说,尽管有历史长河的阻隔,我们仍希冀能够从历史传说中的点滴线索来寻找那

奥秘的源泉。其中有这样一种说法是值得研究的。

传说,此图乃女娲娘娘传于伏羲,而女娲和伏羲有是兄妹的关系,黄帝乃伏羲的亲生儿子。

很明显,伏羲至黄帝的这段时期有着突飞猛进的科技发展和重大发明创造,似乎人类的文明就从

这里开始,是绝对的知识爆炸期,而在这个期间,八卦是最大的迷团。我们首先会质疑,这种突

飞猛进的科技发展,究竟有着什么深刻的历史原因呢?显然无法找到合理的理由,即使是我们现

在这个年代,也很难出现集多种如此重大发明创造与一人的情况,更何况我们现在的科技发展的

加速度是必然的,而在远古却根本不存在这样的理由。更重要的是,“八卦”这样神秘深奥的至

高哲学理念,必须是要经过难以想象的时间长河才有可能总结而成,绝对不可能在那个年代里就

总结出来的,那么这张图的背后很可能就是一个开启宇宙之门的关键所在。

在伏羲的年代,是原始大同的年代,为了抵御自然界中的各种敌人,人类必须结合为一个群体才

能够生存下去,而当时人们还主要是以狩猎为主,群体活动的方式,白天出去寻觅猎物和食物,

夜晚则选择比较安全的地方栖息,在晚上也是好多自然敌人活动的时间,为了提前发现敌人的靠

近,当然必须有人来站岗放哨,这些人因为白天仍然要跟随群体共同活动,所以,为了保存体

力,也为了能够尽早发现自然敌害的靠近,就习惯的采用闭目养神的简单方式,这就是气功的鼻

祖。我们现代的气功,包括周天也好其他门派也好,都是在很久以后才逐步形成的,远古时代不

可能有如此复杂的修炼方法。这就是为什么有说法说伏羲是气功的鼻祖的原因,其实是有一定根

据的。

伏羲应该说是气功界的集大成者。

那么伏羲为什么要画这张八卦呢?这张八卦的根据又是什么呢?或者说伏羲是怎样得到的这张神

秘图案呢?毫无疑问,在他有生之年,恐怕是没有这样的精力和能力来完成如此深奥的哲学探究

的。 那么绝对有可能是受到了什么人的传授或者启发。

中国的汉字是非常先进的,其结构的特殊性使得即使经历了很长的历史演变,也还依然能够从这

个字的结构中推断出一段相关的历史或者故事,而女娲的‘娲’字就是这样一个典范,很明显,

是一个女人传授过什么东西给别人。

可是如果女娲在历史上确有其人的话,那么,在原始大同社会里,她早就取代了伏羲来画八卦,

演五行了,有着如此知识的人也必然早就成为了部落的首领,

恐怕我们也就不知道有伏羲这个人了,可是现实多是有关伏羲的发明创造的故事,却不见有女娲

的有关传说,她只存在于神话中。

伏羲在长期的静坐中,逐渐发现了月亮的变化和人体经脉运行之间的关系,也就是凭借这个机

缘,他参悟了气功的至高境界,他见到了一个女人,就是这个女人向他展示了宇宙间至高无上的

哲学大道。也就是为了把这种至高的哲学大道表达出来,他就仿照所见到的一切作出此图,切为

此创造了中国最早的第一代文字(请参看。。八卦秘密完全破解之—–九天神话,和中国最早文

字两篇文章)。而对月亮的长期观察使他创造出中国最早的历法—阴历,而这一切他都归功于月

亮之神———-女娲,这也就是为什么所有传说中,我们的大年初一总是和女娲还有月亮联系

在一起的根本原因,而我们的春节应该就是女娲的生日。

伏羲根据女娲所传授的五行相生相克的关系,很容易从木生火的道理中用最简单的方式成功地

‘钻木取火’,又对五行不断研究,简单地把五色和五味与五行联系在一起,又和人以及所有的

一切植物相联系,有目的的品尝百草,又运用简