预计出水时间表

22日零时:交通部广州打捞局工程人员下水切割上、下沉箱之间8个连接点。

上午8时:打捞人员入水检查现场,做“南海Ⅰ号”起吊前最后准备。

上午10时:随着总指挥一声令下,“华天龙”开始起吊“南海Ⅰ号”,“南海Ⅰ号”出水。接着“华天龙”旋转吊臂,将沉箱移至半潜驳“重任1601”上,进行安装固定。

24日:“南海Ⅰ号”抵达海上码头。

28日:“南海Ⅰ号”进入水晶宫。

预计出水时间表

22日零时:交通部广州打捞局工程人员下水切割上、下沉箱之间8个连接点。

上午8时:打捞人员入水检查现场,做“南海Ⅰ号”起吊前最后准备。

上午10时:随着总指挥一声令下,“华天龙”开始起吊“南海Ⅰ号”,“南海Ⅰ号”出水。接着“华天龙”旋转吊臂,将沉箱移至半潜驳“重任1601”上,进行安装固定。

24日:“南海Ⅰ号”抵达海上码头。

28日:“南海Ⅰ号”进入水晶宫。

1987年8月,广州救捞局在广东上下川岛外海域意外地发现了一艘已经沉睡了800年,却至今仍未腐烂的古代沉船,船身内装载着大量文物。考古学家称它为"南海I号"。

2007年12月22日上午11:30左右,在半潜驳船排出近6000吨海水后,“南海一号” 沉箱被半潜驳船上一个面积约540平米的巨大托盘托起,完全浮出水面。在对沉箱进行进一步加固后,起吊的32根钢缆将在22日下午开始拆卸,随后,半潜驳船在拖轮的带动下将“南海一号”沉箱运往“水晶宫”。

交通部副部长 徐祖远:南海一号整体打捞方案是世界上首创,我们在打捞过程中运用了许多自主创新的新技术、新科技,沉箱成功出水,标志着整体打捞方案安全、可行。

CCTV.com消息:半潜驳底部前面部分已经露出水面,海水不断的拍打着沉箱,目前能看到沉箱紧紧的贴着半潜驳,华天龙的16根钢梁还吊着沉箱。沉箱底梁数字能清晰可见,沉箱出水已经成功。

16时30分:广州日报滚动新闻部最新报道,记者在水晶宫博物馆现场看到,工人正在清洗水晶宫中间的内壁以及正在拆卸内部的钢架。在水晶宫码头,聚集很多希望看到“南海一号”上海的人群,同时也有很多媒体一直守候“南海一号”的到达和上岸。

16时24分:广日报滚动新闻部记者 陈向军 实习生 谢亮辉报道 现在,南海一号即将登陆的地点被拉起了警戒线,围观的群众被阻隔在警戒线外,而距离岸边几百米的水上,有一艘小型的船只和一个浮动船坞已经待命。除了围观的群众,不少媒体在岸边等待,来自香港明珠电视台的两架摄像机专注地守侯着,引来不少群众观望。水晶宫内,南海一号即将停放的地点,已经刷满了海蓝色防腐漆,忙碌的工人周围放满了油漆桶。

16时17分:广州日报滚动新闻部记者 陈向军 实习生 谢亮辉报道 根据有关人士介绍,南海一号的打捞地点,距离上岸码头约有2个小时的船程,如果把打捞出水的古船运输到岸上了,估计速度会非常缓慢。因此,现在还不能预期古船上岸的具体时间。

16时14分:广日报滚动新闻部记者 陈向军 实习生 谢亮辉报道 水晶宫所在的海滩,原本是一片僻静荒芜的地方,现在,因为南海一号的出水,这里开始变的熙熙攘攘,不少人专程从海陵岛外赶到这里,好象过节一样。可以预测,不久的将来,博物馆所在地的附近海滩,将成为新的旅游热点。

16时10分:广日报滚动新闻部记者 陈向军 实习生 谢亮辉报道 据博物馆建设人员介绍:现在准备迎接南海一号的广东海上丝绸之路博物馆“水晶宫”还在紧张施工中,从“水晶宫”通往海边,修建了一条长约一公里的水泥路,届时南海一号将从这里上岸,安置在博物馆内。安置在博物馆内的南海一号将被安置在最中央,建筑空间将灌注海水,参观的人可以站在透明的屋顶上观看南海一号的风采.

14时21分:现在媒体记者全部离开华天龙打捞船。

12时45分:广州日报记者王广永直击报道:工作人员正在检查沉箱与半潜驳加固好的部分。

12时06分:广州日报记者王广永直击报道:现在沉箱下面有很多的木块,估计这些木材的作用主要是缓冲以及加大防摩擦,目前沉箱装置与半潜驳夹板已经靠得非常近,基本上是纹丝不动。

下一步工作就是加固的工作,据了解主要的加固工作是进行甲板和沉箱的焊接,使甲板和沉箱连为一体,预计这一工作也将在不长的时间完成,加固工作完成后半潜驳将载着沉箱驶向水晶宫码头,预计驶向水晶宫码头所需的时间为12个小时。

11时45分:上沉井已经出水面,目前正在进行的排水,沉箱上的钢梁目前进行拆卸以及加固工作

11时35分:广州日报记者王广永直击报道:现场天气:雾气比较大,能见度也较差,风比昨天较大。文物局部长单和交通部副部长在现场,并对这次打捞出水表示满意。

11时30分:沉箱底梁数字能清晰可见,沉箱出水已经成功.国家文物局以及国家相关部门的领导正准备宣布“南海一号”的出水成功.

11时20分:广州日报记者王广永直击报道:半潜驳底部前面部分已经露出水面,海水不断的拍打着沉箱,目前能看到沉箱紧紧的贴着半潜驳,华天龙的16根钢梁还吊着沉箱.

11时15分:广州日报记者王广永直击报道:沉箱上面的淤泥有点干,但现场相关专家表示这对沉船以及文物没有影响。因为沉船仍处于饱和状态,现场沉船的状态与在海中基本上一致。

11时08分:广州日报记者王广永直击报道:沉箱基本上出水,沉箱底部能看到,露出水面大概7米,沉箱周围围着海藻和贝壳,预计距离完全出水还有几公分的距离。

11:00 将沉箱拖近全潜驳

“南海1号”沉箱吊出水面后,工程人员立刻对出水的1米多沉箱顶部进行检查。“整个沉箱吊得异常平衡!甚至比半年前投放空沉箱时还更平稳。”为了把“南海1号”沉箱投放到500米开外的全潜驳船——重任1601号。11点开始,“华天龙”号微微垂下巨臂,将“南海1号”再次投回海下2米。然后,“华天龙”吊着“南海1号”缓缓向西南方向行进。

“把沉箱投回水中,是为了航行过程中,不让巨浪侵扰沉箱内的古船。”吴建成说。

只见海上巨无霸“华天龙”号船尾的两大巨锚不断收紧,“华天龙”号朝“重任1601号”慢慢驶近。“1分钟行进4~5米,以这样缓慢的速度确保沉箱在行进过程中不被海浪打翻。”

10:50 巨型沉箱首次出水

10点钟,“华天龙”巨臂稳稳吊着“南海1号”停在海面下8米的位置,为接下来探出水面作最后准备。现场督战的交通部广州打捞局朱论发副书记介绍,“华天龙”在水中吊起“南海1号”的总重大约3300吨,“与我们之前的预测几乎完全相符,所以起吊得非常顺利!”尽管有将近5级风浪,但“华天龙”号起吊“南海1号”的整个过程一直较为平稳,没有发生任何的震荡或歪斜。

10点50分,随着一股股昏黄的泥沙从碧绿的海水中翻滚而上,“南海1号”的巨型沉井终于探出海面。因为出水时的惯性,四周海水哗哗地扑向巨型沉箱的内部,掀起一阵又一阵的白色泡沫。四周的海水不断冲击、拍打着这个刚刚出水的庞然大物,但它却丝毫没有摇晃。

5分钟后,“南海1号”沉箱露出海面大约1米。近看整个沉箱敞开的顶部,却没有发现古船的一毫一发:5月份还是橘红色的沉箱已被海水浸泡成棕色,上面附着了密密麻麻一层海底生物。沉箱之内全是一块块青黑色的淤

泥、凝结物,还有点点白色的贝壳闪现其中,隐约还能看到一两片瓷器碎片,但古船的身影却丝毫未露。

10时45分:广州日报记者王广永直击报道:前沉箱离完全出水还有2.5米左右,打捞沉箱上的字样已经可以清楚见到。

半潜驳艇呈现出头高尾低,据说专家话介绍这是正常现象。目前打捞速度按工程预计进行,属于安全范围,估计11点完全出水。

10时33分:专家解读:1601正往外不断排水,到目前为止南海一号现场起浮工作一切正常

10时26分:广州日报记者王广永报道 装着南海一号古沉船的沉香离完全离开水面还有3米左右。记者已经可以看到包裹左古沉船周围的泥沙。泥沙上还有一些贝壳以及瓷片。

10时20分:广州日报记者王广永报道 南海一号已经开始整体起浮。

9:10 从30米深海底起吊

“华天龙”号25层楼高的巨臂微微上扬,一般人难以觉察起吊已开始工作。打捞现场总指挥吴建成称,“华天龙”号正式将“南海1号”吊离30米深的海底淤泥。“华天龙”号25层楼高的巨臂,吊引着100多米的钢缆,缓缓上移。

“华天龙”号的工程总监张潮水介绍,“华天龙”的巨臂按照5%的起吊速度(相当于每分钟不到1米),缓缓将“南海1号”吊起——肉眼很难察觉。从30米深的海底吊起,直到巨型沉箱露出水面,花费了将近两个小时。

南海一号是一艘南宋时期的木质古沉船,1987年在广东阳江海域发现,整艘商船约30米长、10米宽,是目前发现的最大的宋代船只。令人惊奇的是,这艘沉没海底近千年的古船船体保存相当完好,船体的木质仍坚硬如新,敲起来铛铛作响。这艘沉船的出现对我国古代造船工艺、航海技术研究以及木质文物长久保存的科学规律研究,提供了最典型标本。

【南海一号与古高凉(今阳江)】

历史建制

秦始皇统一全国后,推行郡县制度。公元前214年派军队攻打珠江流域的越族,秦统一了岭南越族地方后,设置了桂林郡、南海郡、象郡,两阳初属其中的南海郡,开始由奴隶社会向封建社会过渡。

汉武帝派兵打败了匈奴后,于公元前111年(武帝元鼎六年)新设了合浦郡高凉县,政治中心在今阳东县大八镇古城(另一说在麻汕上塘村)。高凉县包括今阳江市、恩平市西部、茂名、高州、电白、化州、吴川和罗定的部分地方。高凉县是粤西地区最古的县。

东汉末,两阳属东吴统治范围。公元220年(东汉建安二十五年)孙权将高凉县从汉时的合浦郡分出,设为高凉郡,转由广州管辖,下统三个县:安宁县(今阳江市区及其东部)、高凉县(今阳东县北部地方)、西平县(今阳东县白沙镇、江城区埠场乡、平岗镇、阳西县程村镇邻近部分地区)。两阳由县升郡。

南北朝时,两阳的地位显得更为重要了。公元527年(梁大通元年)高凉郡从广州分出,连同杜陵郡、宁康郡、阳春郡等合设为高州。高州州治中心在今江城(从公元527年至649年),管辖今阳江市及茂名市的大部分地方(包括良德)。阳江由郡升格为州,下管郡,郡管县,历时122年,是祖国南疆的交通要冲、军事重镇。

公元606年(隋炀帝大业二年)隋政权把安宁县、高凉县分出部分地方合成一个新县–阳江县。在阳春郡中设阳春县。阳江县、阳春县从此得名。

公元649年(唐太宗贞观二十三年)阳江县、西平县、阳春县、杜陵县等从高州分出,建为恩州,属广州都督府管辖。恩州州治在阳江,从贞观年间唐太宗时建恩州起至洪武元年(1368年)朱元璋撤除恩州,阳江、阳春各自为县止,两阳被称呼为恩州达719年。此后。江、春两县归肇庆府管辖。

“南海一号”出事位置

“南海一号”失事的海域位于阳江市阳东县东平镇大澳村附近。明清时代,大澳村的大澳古港因地理位置便利、自然条件优越,成为广东沿海的大港之一,是从广州开始的中国古代“海上丝绸之路”必经的重要港口,海上商船频繁出入大澳,商贸极为发达。

南海一号是一艘南宋时期的木质古沉船,它是目前世界发现的海下沉船中,船体最大,年代最早,保存最完整的远洋贸易商船。它在海底躺了800年,对它的打捞也持续了20年。中国水下考古伴随它,从开始步入成熟。这艘沉船的出现对我国古代造船工艺、航海技术研究以及木质文物长久保存的科学规律研究,提供了最典型标本。

在广东省阳江市海陵岛的十里银滩上,一个巨大的建筑正在兴建之中,机器的轰鸣声,钢管碰撞的敲击声混杂在一起,透露出这里的繁忙。 数月之后,这栋建筑将迎来它的主人——一艘在海底沉睡了800年的古船。但此时,这艘古船还仍在20多米深的海水之下。由此向北30多海里,两艘万吨级的打捞船正忙碌不停地作业,一个特制的沉箱已经被下放到水底,用于将沉船整体打捞出水。沉船掩埋在海底1米深的淤泥中,是一个长30米,宽10多米,高3—4米,连带海底凝结物重达3000吨的庞然大物。

它20年前就被发现,但直到最近几年,人们才想清楚如何处置它——将它整体平移到海岸边那座正在兴建的博物馆中,然后放入一个巨型的玻璃缸当中,一边发掘一边展览。 这个计划如此宏大,以至于世界水下考古之父乔治?巴斯看到这个方案时连声说,不可想象,这只能是在中国才发生的事情。的确是这样,到目前,世界范围内还没有其他人做过类似的实践。 这也是中国水下考古的最新进展,从1987年到现在,20年间,这艘被命名为“南海一号”的沉船已经成为中国水下考古里程碑式的标志,它的发现和打捞过程充满各式各样的奇迹和波折,亦如中国水下考古本身的进程一样:从没有一个水下考古人员,没有一套水下考古装备开始,到目前已经着手操作世界上最具难度的水下考古实践。

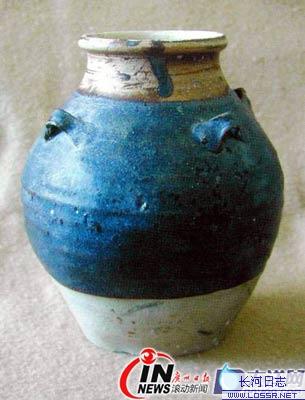

整体打捞行动将在2007年开始,目前“南海一号沉船水下考古队”对宋代商船已进行了小规模试掘,并打捞出金、银、铜、铁、瓷类文物4000余件,多数都是十分罕见甚至绝无仅有的文物珍品。这些文物以瓷器为主,包括福建德化窑、磁灶窑、景德镇窑系及龙泉窑系的高质量精品,绝大多数文物完好无损。根据探测情况估计,整船文物超过8万件。考古界人士表示,与这些瓷器年代、工艺相当的一个瓷碗,此前在美国就卖出了数十万美元的天价,而这里却是整船、成批地出现。

“南海一号”是国内发现的第一个沉船遗址,它意味了一个开始。考古学家认为,“南海一号”的发现和打捞,其意义不仅在于找到了一船数以万计的稀世珍宝本身,它还蕴藏着超乎想象的信息和非同寻常的学术价值。因“南海一号”不仅正处在“海上丝绸之路”的航道上,而且它的“藏品”的数量和种类都异常丰富和可贵,给此段历史的研究提供了最可信的模本。对这些水下文物资源进行勘探和发掘,可以复原和填补与古代中国“海上丝路”密切相关的一段历史空白,也很可能带来“海上丝绸之路学”的兴起。

该船整体打捞后将放置在广东海上丝绸之路博物馆(即水晶宫)。